20/04下旬〜

初めて

投資信託

国内株式

始めました

資産運用の重要性に気づくタイミング・自分の年齢・置かれている環境に、遅すぎる方だと思っています

ですが、今後の事を考えて、今日が一番若い日だと思ってやるしかないです!

- 資産運用をしなきゃと思っても行動に出せない人

- 口座開設したけれど、何が分からないのか分からない人

- ネット証券のトップページの文字と項目の多さが怖い人

- 資産運用は大手銀行か大手証券会社の窓口で行うものだと思っている人

要は、

投資や株の知識が無い

ヨシコフ投資レポートを見て

「やってみようか!」

って気持ちになれれば!

資産運用を始めたきっかけ

初めて資産運用を知ったのはNISA が開始された5〜6年前ぐらいかもです

父が私に言ってきました

父

父働かなくても収入を得る方法として、投資を知っておきなさい

んでもって、ヨシコフ名義でNISAを利用した投資を始めたから、これを元に勉強しなさい、と

当時株式について

何が分からないか分からなくて数字だらけで怖い

投資先のパンフレットを見ても何がわからないのかわかりませんでした

他の株式との比較対象が無く、果たして、父がヨシコフの代わりに運用しているという株式が良いのか悪いのか

毎月送られてくる「資産評価」も、「口」の単位がわからず、初期投資額もわからないので、得しているのか損しているのか分からない

分からないから興味もなくなり

実家通勤+独身だと、お金に困らないので、そのまま放置していくようになりました

で、結婚し、子供が生まれ、職場復帰するわけですが、

子供を育てながら、自分の心身の健康・職場環境がいつまで持つんだろうか

と、常に何とかしなきゃという気持ちを持ちながら生活するようになります

そこで

instagramに

流れてきた

3人のインフルエンサー

この3方に、大きく価値観を変化させていただきました

- 収入源が給与一択だと、自分が働けなくなったときに困ることになる

- 将来インフレが進み、普通預金の価値が目減りする

- 資産運用をしてお金に働いてもらおう

今のままでは、十年単位で詰んでくるんだ!

何とかしなきゃ! !

初めて投資を始めるまでかかった葛藤の月日 1年4カ月

投資は大事!

さあ!やろう!

と、インフルエンサーの訴えで、投資の必要性を知ったのが2018年冬ぐらい

投資の決意を固めたのが、2019年12月頃

実際に投資を始めたのが、2020年4月下旬

遅くない?

- 時短勤務になり収入減になったことで、わざわざ身銭を切らなくても、父親がヨシコフ名義でやってる「NISA」があるから、ほっといてしまった

- ヨシコフ名義の「NISA」が更新時期に来たら解約して、自分のポートフォリオを作ろう、と楽観視だった

- NISA枠ではない一般口座枠で、先に小さく始めようと思ったが、わざわざ税金が取られに行くことに抵抗を感じた

- すいません!なんだかんだ言っていますが、投資って怖い!分からないから怖い!損したくない!ネット 証券会社(SBI証券)の口座は2月に開設したけど、ボタン押しただけで取引が始まりそう!!!

振り返ると3,4番目の理由が一番強かったように思います

「株に投資する」=「怖い」イメージを覆そう!

「投資」って聞くと、笑うセールスマン思い出すんですよね

相談者の母親が株に失敗して、お金を使い果たしちゃった話です

幼いときに観た、この印象がどうも強くて、

株に手を出しちゃ

いけないんだ!

って刷り込まれました

- 「投資」と「投機」は違う。「投機」はギャンブル性の高い「投資」

- 投資も投機も使ったお金が「0」円になるリスクがあるもの。だからこそ、「投資」をやるにしても自分の手持ちの余剰資金で行うもの

- 自分の資産全てを投げうって、1つの株式に託して、早く莫大な利益を得ようとするスタイルは「投機」

「投機」をしなければ

だいたい大きな失敗は

しないのです

おそらく、笑うセールスマンに出てきた母親がやっていたのは「投資」ではなく、ギャンブル性の高い「投機」

笑うセールスマンの時代的に一昔前は、株への投資が100株単位

なので、「株式投資」は「投機」だったんだと思うのです

けれど、今はいい時代です

SBI証券・SBIネオモバイル証券(※後述します)であれば、1株単位で購入できます

1株であればハードルは低いですよね?

「投機」をしないためには、投資先を分散させる必要がありますので、幅広く投資先を持っておくこともできるのです

投資も投機も、自分が出資した金額以上は取られない

100円投資したら、100円以上損することはありません

理想の投資スタイルを決めよう

投資スタイルは、その人の置かれている環境や思考によって変わってくるので、自分の場合として例に挙げています

決して推奨するものではないです

投資予算設定

※資産がバレるのであまり細かい金額は書けません。割合で言います

- 自分の資産から半年分の生活費・教育資金の金額を差し引いた金額が予算

- 投資は初めてなので予算全てつぎ込む事はせず、予算のさらに1/4を一年間の投資予算とした

- この一年は様子見期間。自分がどのぐらいの-変化だったら耐えられるのか確認

投資スタイル 〜インデックス運用と高配当株投資〜

| 属性 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 子供 | 2人 | 記事作成時は1人 |

| 年齢 | アラフォー | |

| リスク許容度 | 高 | |

| 職種 | 共働き | 共働きが不可能の リスクも想定 |

| 負債 | なし | 自宅購入予定無 |

リスクが取れないヨシコフ家が主に注目している投資方法はindex投資×高配当株

インデックス投資

インデックス投資とは、日経平均やTOPIX、S&P500、ダウ平均のような株価指数(インデックス)と同じ値動きを目指す投資方法のことです。

例えば、日経平均が5%上昇したら、自分の資産も同じく5%上昇するような投資方法です。

具体的に投資する際には、インデックスと同じ値動きをするよう設計された投資商品(投資信託・ETF)を購入することになります。

これらの投資商品には「インデックス投信」および「ETF」があり、総称して「インデックス・ファンド」と呼ばれています。

引用:わたしのインデックス

よくニュースで「日経平均株価」「TOPIX」って聞くと思うんですが、あれらって代表する企業を何百社と詰め合わせている「ETF」と呼ばれているものです

何百社の企業を詰め合わせているので、倒産リスク低く、株の暴落を避けています

インデックス運用は、資産が+になると+分配金を再投資することが出来、浮き沈みが激しい世の中でも複利と年数を味方につけて、毎月コツコツ資産を増やしていき、数十年後には雪だるまのように金利が膨らんでいる可能性が高い商品です(この投資方法を、ドルコスト平均法といいます)

更に、そのETFに連動させた日本の証券会社の商品「投資信託」を購入すれば、月々100円〜投資をすることができます

一方でもう一つ。高配当株投資について

高配当株投資

高配当投資法とは、『配当金をチェックして、永続的に高配当を実現している銘柄を狙っていく投資法』です。

引用:やさしい株のはじめ方

インデックスが何十社詰め合わせしたものに対して、自分自身で配当金を出している企業をみつけて投資し、配当金が出る月に収益をもらう投資スタイルです

インデックス自体が分散投資をしているのでリスクが減りますが、高配当株は自分で企業を見つけて詰め合わせを作ってリスクを分散させる必要があります

投資額と配当利回りを計算して、毎月もらえる額を予想しておく必要があります(もちろん業績が悪ければ配当金をもらえないリスクがある)

株を購入するタイミングと企業の今後を見据える観察力が関わってくるので(高すぎるときに買っても損・低すぎるときに買ってそのまま倒産したら「0」)、投機の要素が含まれまれるのでややハイリスクです

リスクを取りづらい家庭持ちには向かないと言われていますが、ヨシコフはindex運用を優先にしつつ、小額からコツコツ始めています

上記では例として5業界5社だけですが、実際はリスクを減らすためにもっと分散し、期待できる業界は株数を増やしたり、企業を追加したりと日々研究が必要です

コロナ禍のように、全体的に雰囲気が悪ければ手をつけないという勇気も必要です

期待できる上場企業の業績をみれるようになるためにも、簿記の知識が必要と言われています

ヨシコフは簿記3級の勉強を一通り終えましたが・・・今のところ知識は生きておりません

2021年10月現在

ちょっと仲良くなれた

高配当株の探し方は下記の動画がとても役に立ちます

興味がありつつも、高配当株の探し方・簿記学習の敷居が高くて一歩踏み出せない人は、水に慣れるような感覚で下記の本をお勧めします

これらを踏まえて、ヨシコフが選んだ投資方法は、

- 米国株式

※ideco枠は現在申請中だが、やるとしたら全世界株式で運用したい - 米国はゆるやかな右肩上がり。長期で複利を雪だるま式にふらましていき、老後年金対策にする

- 上記のままでは米国に片より過ぎているので、更に投資金額を確保できたら、米国以外の先進国に分散していきたい

- 毎月の不労所得を増やして、カツカツな状況にゆとりを持たせたい

- 日本株・米国株を中心に行っていく

※為替リスク対応と投資先分散のため。米国が安定しているとはいえ、米国一択だとリスクを分散していない - 全体的に国内株式の高配当ETFはそもそもが不安定なので、自分で個別株を選択してETFを作っていく必要がある

- 新興株&国債への投資も今のところ「0%」

- 新興国株は不安定に見えるので、余剰金が増えても投資する予定なし

- 国債は余剰金が増えたら可能性アリだが、インデックス投資・高配当株優先

!!!詐欺注意!!!

安定した配当利回りは、2%~7%ぐらいが一般的です

10%以上になると、利回りが良すぎます

詐欺商品・裏がある可能性があります

いよいよ証券口座開設

開設したのはネット証券 SBI証券・SBIネオモバイル証券

私が選んだのは以下2社です

SBI証券→インデックス投資用(米国株式・米国債券)

SBIネオモバイル証券→高配当株用(国内株式)

SBI証券で、ぶっちゃけ、自分がやろうとしている事(インデックスも高配当株)もできます

どちらも、1株からの注文が可能です

- 定期積立が可能

- 株数指定・金額指定も可能

- 株は1株から注文可能

- SBI証券経由で住信SBIネット銀行に投資資金を入金すると、円預金ではなく、自動でハイブリッド預金に入金される

- 投資信託の運用手数料が原則0円。窓口系の証券会社はそこそこかかってしまう

- NISA・ideco口座開設可能

(ヨシコフは、父が既にヨシコフ名義でNISA口座を開設しているため不可能) - デメリットはインターフェースが煩雑なことぐらい

- 国内株式限定

- 株数指定・金額指定も可能

- 株は1株から注文可能

- 画面の情報量が少なく、初心者が安心できる作りになっている

- 毎月200円手数料がかかるが、毎月Tポイント200ポイント分もらえる

- 手数料をTポイントで支払うことはできないが、Tポイントを投資額に充てることができるので、利用すれば月額手数料は実質無料

- 取引をしない月は、毎月の手数料を一旦止める事が出来る

(手数料を止めても運用し続けてくれる) - 証券口座に住信SBIネット銀行で入金するときに、円預金からの取引になる

(SBI証券のように、ハイブリット預金ではない)

(SBI証券経由で住信SBIネット銀行に投資資金を入金すると、お金がハイブリッド預金に入ったままになっているので、円預金に移す必要がある ) - 注意点は成り行き注文しかできないこと

※注文した時の値段で購入できないので、注文時より高値で購入する可能性があるということ - デメリットは、NISA・ideco口座開設不可

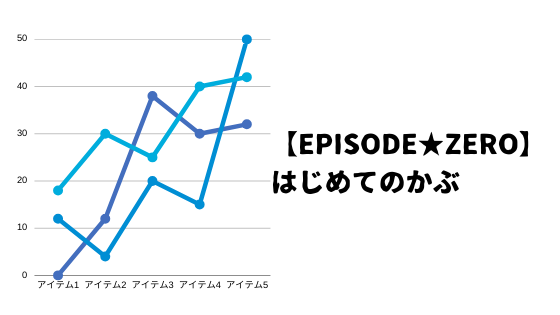

20/06 投資結果

米国のインデックスファンドです

長期的にゆるやかな右肩上がりを続けていて、このコロナ禍でもV回復した投資信託です

いや、恐ろしい

つい一昨日まで、+1300ぐらい上昇していたんですよ。この子

この二三日で、+233へ急に下落しましたね

5月の様子をみて、S&P500イケル!と思って、毎月の投資額を2倍増やした矢先のこの結果

初心者がいきなり大金を突っ込まないという良い経験になりました

| 銘柄 | 業界 | 購入株数 | 利回り | 損益 |

| 日本ケアサプライ | サービス | 1株 | 3.46% | +18 |

| 東京海上ホールディングス | 保険 | 1株 | 4.16% | +29 |

| センチュリー21・ジャパン | 不動産 | 1株 | –% (消えていた…) | -31 |

| KDDI | 情報 | 1株 | 3.79% | +36 |

本来高配当株は、株価の値動きではなく、配当金の総額が重要でしたが・・・書いておらずごめんなさい(^_^;)

この記事を書いたときは、まだまだ勉強不足でした

国内株式の予算枠的に、もっと購入できましたが、業績的・雰囲気的に強気で購入してはいけないと察しました

この直感は正しかったようです

不動産(センチュリー21・ジャパン)が読みが外れたようです

人はすぐ引っ越さないからと思っていましたが、テナント系はこのご時世、もろ打撃を喰らっています

一般的に、5月~8月まで枯れ相場のようですが、国内株式市場を見守っていきたいです

ヨシコフは株単位で購入することにしました

金額指定もできますが、値幅制限を気にするのが面倒・端数の行方が気になったからです

株で購入すれば、お釣り無く、きれいに買えますからね

余談:父親がヨシコフ名義で購入したNISAはどうなっている?

【銘柄】世界の大家さん グローバルリート・オープン

こうやって投資を自分の手でやってみて分かったことですが、テナント系の不動産だったようです

テナント系の不動産は、軒並みダメージを喰らっており、それでなくてもこの銘柄は、不安定なグラフをしています

そのうえ、証券会社は窓口系は手数料がガッツリかかります

比べて、SBI証券の投資信託手数料はさほどかかっていません

絶賛塩漬け中(2020年末NISA解約→一般口座へ移管)

再投資価格だけ右肩に上がり、資産と基準価格が緩やかな右肩下がりをしています

父親がいうには、これで良いらしいですが、自分にはメリットがあまり理解できないです

実際、損はしていないっぽいですが、利益も取れていないようです

さっさと損切りして、高配当株なり債券なり運用したい

idecoを選択しなかったその理由?

親が運用していてNISAが利用できなけど、idecoは使えるんじゃないか

最初はそう思いましたが、以下の理由で今は止めました

運用終了期間が、65歳~70歳の間までと限定されているので、暴落が来た時に損をしてしまう可能性がある

5年前ぐらいから暴落に備えて、配分(ポートフォリオ)を国債多めの低リスクなものにするという手段がありますが、 それにしても、折角コツコツためたものが多かれ少なかれ損をした状態で受け取るのは抵抗がありました

通常の投資や、NISAだったら暴落の氷河期を待てますからね

IDECOは投資期間中節税できるが、受け取るときに税金・手数料がかかる

節税のためなのに、ちょっとよくわからないです

ちょっと縛り付けられている気がするので、のびのび運用したいというのが個人的意見です

さあさあ ここからが投資スタート

このブログの結果は、DoPDCAのDoに過ぎないです

Do=とりあえずやってみて、どんなものか様子をみる

課題①:S&P500を過信しすぎず経過観察

課題②:しょんぼり気味の国内株式全体の経過観察

さてさて、翌月はどうなったのでしょうか?

👇記事に続きます

コメント